ヘリカルコイル(螺旋コイル)は、伝熱や流体力学の分野で広く使用される非常に重要な装置です。

主に伝熱管が螺旋状に巻かれており、その独特の形状により、効率的な伝熱や混合が可能となります。

本記事では、ヘリカルコイルの構造、働き、設計時の注意点、そして相変化の有無に応じた伝熱理論について詳しく説明します。

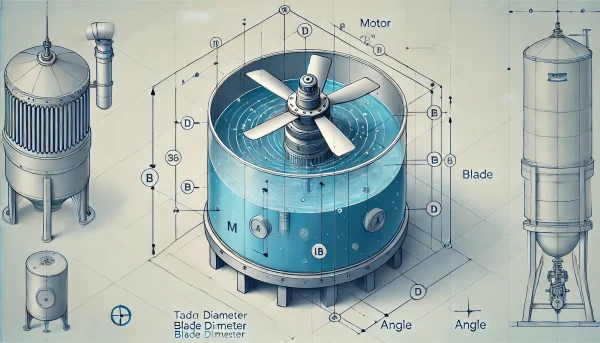

ヘリカルコイルの基本構造

ヘリカルコイルは、主に伝熱効率を高めるために使用される装置です。

コイル状に巻かれた伝熱管が特徴で、次のような利点があります。

- 伝熱面積の増大:

コイル状にすることで、直線的な管よりも伝熱面積を増やすことができ、効率的に熱を交換できます。 - 空間の効率化:

螺旋状にすることで、限られた空間に効率的に管を配置でき、装置のコンパクト化を図ることができます。

一重巻きと二重巻きのコイル

ヘリカルコイルには、一重巻きと二重巻きの構造があり、それぞれの設計によって用途が異なります。

- 一重巻きコイル:

基本的な螺旋構造で、一般的に使用されます。

構造がシンプルなため、製造コストも抑えられます。 - 二重巻きコイル:

伝熱面積を増やしたい場合に採用されますが、設計が複雑になるため注意が必要です。

特に二重巻きでは、コイルの近傍に滞留部(デッドスペース)が生じやすく、このデッドスペースは伝熱効率を低下させる原因となります。

二重巻きコイルでの注意点

二重巻きコイルの設計時には、以下の点に注意が必要です。

- 撹拌翼の選定:

デッドスペースを最小限に抑えるためには、大型の撹拌翼を使用することが推奨されます。

撹拌翼が小さいと、流体が滞留しやすくなり、伝熱効率が低下する可能性があります。 - 回転数の設定:

撹拌翼の回転数も重要で、適切な回転数を設定しないと効率的な混合が行えません。

ヘリカルコイルの伝熱理論

伝熱係数の計算式(相変化なし)

相変化がない場合、ヘリカルコイル内での伝熱は主に管内の流体の対流に依存します。

この場合の伝熱係数は、以下の式を使用して計算されます。

$$

h_c = 0.023 \left( \frac{d_c u \rho}{\mu} \right)^{0.8} Pr^{1/3} \left( \frac{\mu}{\mu_w} \right)^{0.14} \left( 1 + 3.5 \frac{d_c}{D_c} \right)

$$

式中の記号の説明:

- \( h_c \) : コイル側境膜伝熱係数 [kcal/(m²・h・℃)]

- \( d_c \) : コイル管内径 [m]

- \( u \) : コイル内平均流速 [m/s]

- \( \rho \) : 流体密度 [kg/m³]

- \( \mu \) : 流体粘度 [Pa・s]

- \( \mu_w \) : 壁面近傍での流体粘度 [Pa・s]

- \( Pr \) : プラントル数 [-]

- \( D_c \) : コイル巻き径 [m]

この式は、ドイツのエンジニアであるD. Jeschkeが提唱したものです。

上記の式からわかるように、コイル内の流体の性質(粘度や密度)、流速、プラントル数(物質の伝熱と運動量の拡散特性を表す無次元数)などが、伝熱係数に大きな影響を与えます。

また、コイルの巻き径も重要で、直径が大きくなるほど伝熱効果が低下しやすくなる傾向があります。

伝熱係数の計算式(相変化あり)

相変化、特に凝縮が発生する場合の伝熱は、液体と気体の相が変わる際に熱が急激に移動する現象です。

例えば、ジャケットにスチームを流して凝縮させる場合、以下の式で伝熱係数を計算できます。

$$

h_c = 0.76 \left( \frac{k_f^3 \rho_f^2 g}{\mu_f^2} \right)^{1/3} \left( \frac{4\Gamma}{\mu_f} \right)^{-1/3}

$$

式中の記号の説明:

- \( h_c \) : コイル側境膜伝熱係数 [W/(m²・K)]

- \( k_f \) : 凝縮液の熱伝導度 [W/(m・K)]

- \( \rho_f \) : 凝縮液の密度 [kg/m³]

- \( g \) : 重力加速度 [m/s²]

- \( \mu_f \) : 凝縮液の粘度 [Pa・s]

- \( W \) : 凝縮量 [kg/h]

- \( d_c \) : コイル管内径 [m]

この式は、凝縮液の性質や流量、重力加速度などが伝熱に影響を与えることを示しています。

特に、凝縮液の密度や粘度、そして流量が重要な要素となります。

まとめ

ヘリカルコイルは、効率的な伝熱や流体の混合を実現するための重要な装置です。

一重巻きや二重巻きの構造、そして相変化の有無に応じた設計が求められます。

また、伝熱理論の理解と正確な伝熱係数の計算は、装置の最適な性能を引き出すために不可欠です。

今回紹介した計算式を活用し、適切な設計を行うことで、装置の効率を最大限に引き出すことができるでしょう。

コメント